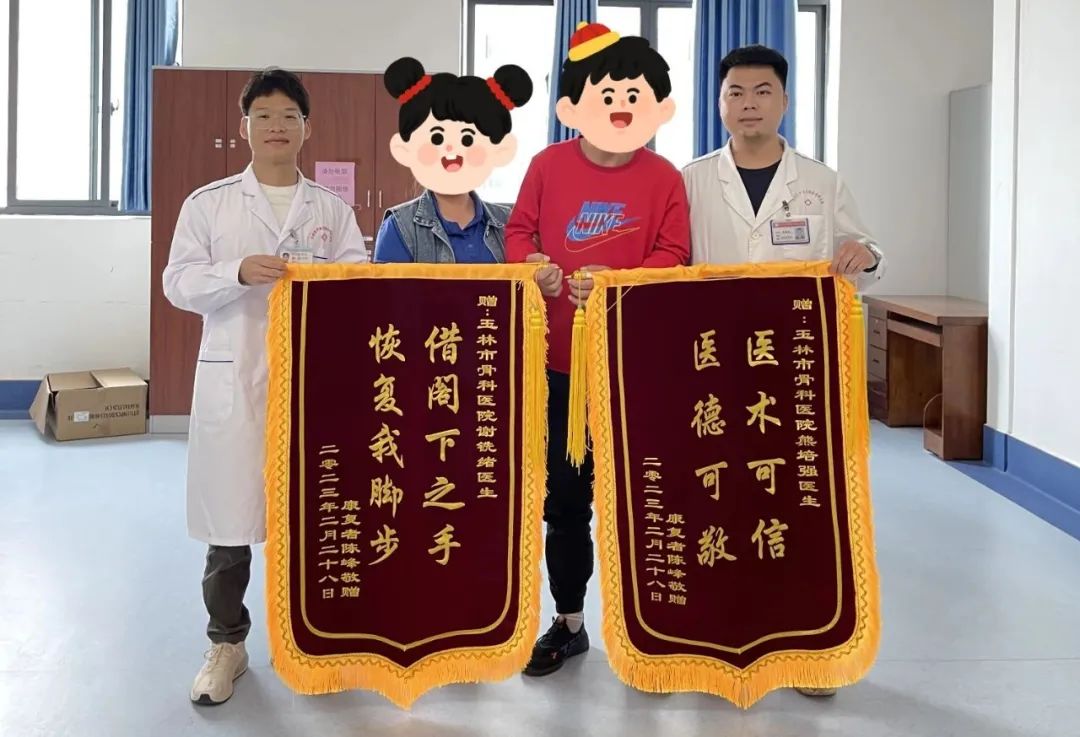

近日,一位高位截瘫的患者经过我院脊柱一科、康复医学科和康复治疗科多学科团队共同协作的治疗与康复训练下,由入院时肌张力为0级到目前坐站位平衡已经恢复正常,并且实现了独立行走。为感谢康复医学科以及康复治疗科多日以来精心的康复治疗,患者及其家属送来了四面锦旗,表达对康复医技团队的感激之情。

那么什么是脊髓损伤?脊髓损伤的症状有哪些?

什么是脊髓损伤?

脊髓损伤是:由于各种原因引起的脊髓结构、功能的损害,造成损伤水平以下的运动、感觉、自主神经功能障碍。 造成脊髓损伤的原因有哪些?

1.外伤性:交通事故,如撞车、翻车、急刹车(挥鞭样损伤) ;高空坠落,如建筑、意外;运动损伤,如体操、跳水、游泳;暴力,如刀、枪、棍棒。2.非外伤性:脊柱病理性骨折、脊髓炎症、脊髓血管栓塞等。 脊髓损伤症状

分为完全性和不完全性损伤。脊髓损伤的主要表现有:运动受到阻碍,呼吸功能受到损害,外部的血管扩张,深层的血液循环受到阻碍,排尿困难,肾功能不全,排便功能受到阻碍,性功能障碍,体温调节功能受到损害,骨质疏松,植物神经反射性,甲状腺功能亢进,异位骨化,神经病理性疼痛。①脊髓震荡——伤后数小时至数天内,损伤平面以下感觉、运动、反射完全消失或大部分消失,之后感觉、运动功能开始恢复,神经系统不留后遗症。②不完全性脊髓损伤——损伤平面以下保留部分感觉和运动功能,包括4种类型:前脊髓综合征、后脊髓综合征、脊髓中央管周围综合征、脊髓半切征。③完全性脊髓损伤——病程进展:脊髓休克期→痉挛性瘫痪(这时因损伤的脊髓不同而瘫痪情况不同)陈先生的脊髓损伤在我院康复治疗科陈文坤主任指导和熊培强治疗师评定下,认定为不完全性脊髓损伤,ASIA:B级。损伤平面以下保留感觉功能,不保留运动功能,卧位,日常生活能力完全受限。首先手术治疗达到减压效果,然后进行针对性极强的康复训练,无论是病人及家属,还是医生、护士,都需要进行契合的配合操作。康复医学科医技团队经过深入的研究讨论后,为患者制定了个体化和阶段性的康复治疗方案。 针对陈先生的脊髓损伤康复治疗早期(卧床期)的康复治疗: ①良肢位摆放。保持正常体位,防止压疮。可采用减压床或加用气垫等。每2小时翻身、拍背。

图为患者早期卧床图

②物理因子治疗。tDCS经颅直流电刺激主要改善脊髓神经网络兴奋性、诱导神经功能重塑。③心肺功能训练。加强呼吸训练,预防肺部感染。可采用胸部轻扣击和体位引流的方法。④关节保护和训练,防止挛缩,上下肢被动训练,维持残存肌力。⑤膀胱和直肠的训练。留置导尿管时应注意定时夹放,保证膀胱储尿在300—400毫升,以利于自主收缩功能的恢复。⑥心理治疗。包括极度压抑、忧郁和烦躁。必须耐心细致,同时给予鼓励性的回答。恢复期的康复治疗: ①直立适应性训练:约需一周时间,适应时间长短与损伤平面相关。可以使用电动起立床。

图为患者陈先生使用电动起立床进行站立直立适应性训练

②肌力训练和关节牵引。可采用功能性电刺激等进行肌力的训练。根据肌力分级选择合适的训练内容。牵张关节和肌肉是康复治疗过程中必须始终进行的项目。

图为康复治疗科熊培强治疗师为做肌力康复训练

③坐位和平衡训练:根据患者的平衡功能,选择合适的平衡训练内容,正确的独立坐是进行转移、轮椅和步行训练的前提。④转移训练:床-椅。 ⑤步态训练和轮椅训练,步行早期可以使用减重步行训练。

经过上述一系列的康复训练,出院前对陈先生评定,ASIA:D级,大部分关键肌肌力都恢复至4级以上,上肢肌张力较高,手指精细活动较差,但不影响吃饭、穿衣等日常生活活动,站立平衡3级,独立坐站转移,能独立步行10米远。身体各方面机能也逐渐恢复,生活上回归正轨,陪伴的家属也松了一口气。但康复远不止于此,生活是康复的一部分,康复是为了更好的生活。出院前,我院治疗师也对患者进行了家庭康复的指导,以保证康复的延续与治疗效果。康复治疗不仅仅针对的是患者的功能状况,也注重患者及家属的心理健康,做好全面康复,才能真正意义的帮助患者及家属正确面对疾病,克服治疗疾病的困难,使患者能够身心健康地回归家庭、回归社会。